Arrivare ad Arles per Les Rencontres de la Photographie è come entrare in un sogno caldo, fatto di muri antichi, profumo di carta stampata e voci che parlano lingue diverse ma si capiscono tutte, perché sanno cosa vuol dire guardare.

È un’esperienza che prende alla pancia, scuote, chiede di restare aperta.

Per chi ama le immagini come gesto politico, come racconto di sé e dell’altrə, questo festival è una tempesta emotiva, visiva, sensoriale.

E io ci sono dentro, con i miei occhi da donna cis, da spettatrice transfemminista, pronta a farmi attraversare.

Les Rencontres de la Photographie nasce nel 1970 nel cuore della Provenza, tra le pietre romane e la luce impietosa del sud.

Da allora è diventato uno dei festival fotografici più importanti al mondo.

L’edizione 2025 — la 56esima — è un caleidoscopio potente: 43 mostre distribuite tra luoghi iconici come l’abbazia di Montmajour, l’ex officina meccanica dei Papeteries Etienne e il nuovissimo spazio di LUMA Arles, diretto da Maja Hoffmann.

L’atmosfera è rarefatta e febbrile insieme: turisti, artistə, studenti, corpi queer, persone sole, coppie, ragazze con le fotocamere al collo.

Essere una spettatrice a Arles nel 2025 significa anche essere cosciente dello squilibrio storico tra chi crea le rappresentazioni (tema centrale di Frisson n.9) e chi viene rappresentatə.

Ma qualcosa sta cambiando, e lo si sente: più spazio alle donne, alle soggettività queer, ai corpi non normati, alle storie di margine che spostano il centro.

Ogni mostra è una possibilità di specchiarsi, di riconoscersi, ma anche di mettersi in discussione.

Le immagini non sono più solo oggetti estetici, ma territori affettivi, politici, relazionali.

Sei mostre più delle altre hanno saputo aprire altrettante ferite aperte che parlano di noi.

Letizia Battaglia

La sua retrospettiva “Corpo a corpo” è un urlo.

Non solo Mafia ma corpi di bambine, donne, amanti, madri.

Sguardi che sfidano l’obiettivo, che non chiedono il permesso.

Battaglia è ancora lì, testarda, femminista, una sorella maggiore che dice: la fotografia è anche rabbia, anche amore.

Mayara Ferrao – The Wedding from Unforgetting Album 2024

Una cerimonia queer che smonta il matrimonio come strumento normativo e coloniale.

Ferrao crea un album di nozze immaginario (grazie all’uso dell’AI), dolente, tenero, radicale.

Le immagini sono costruite come reliquie di un rito che è sogno e memoria ancestrale.

Una mostra che parla di affetti, diaspora e possibilità.

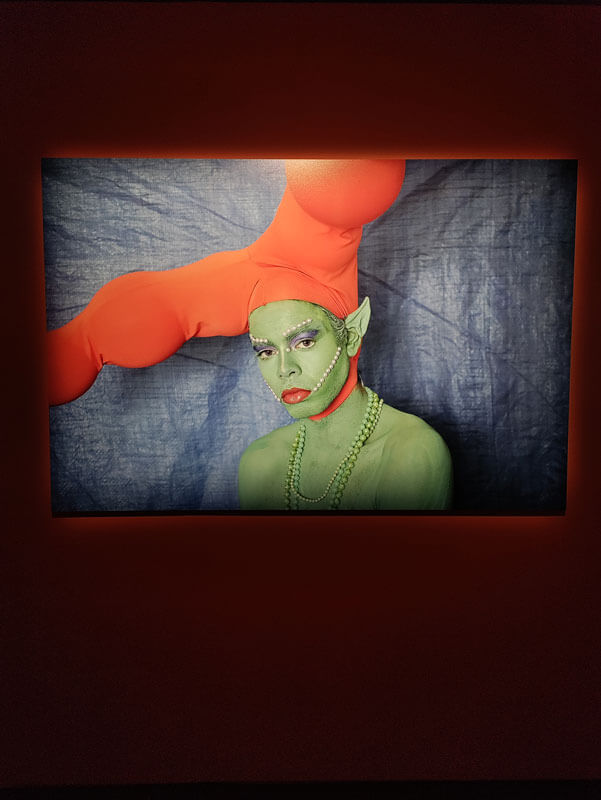

Brandon Gercara – Magma in the Ocean

Una delle esperienze più immersive del festival.

Gercara, artista originarə dell’Isola della Riunione, combina video, fotografia e performance in una narrazione queer creola che ribalta la gerarchia coloniale del vedere.

Il magma è desiderio, corpo fluido, memoria che brucia e cura.

Caroline Monnet – Echoes from Near Future

L’artista francese e canadese di Anishinaabe mette in scena un futuro indigeno, in cui le rovine coloniali diventano scenari per nuovi rituali.

Le fotografie sembrano visioni da un tempo che verrà, dove la tecnologia si mescola alla spiritualità.

Un modo di usare la macchina fotografica come strumento sciamanico.

Nan Goldin – Stendhal Syndrome

Goldin torna a spiazzare, ma questa volta porta lo spettatore dentro il suo sguardo ipersensibile.

La “sindrome di Stendhal” diventa metafora della vulnerabilità che travolge, della bellezza che fa male.

I suoi ritratti ci ricordano che ogni relazione è anche una ferita luminosa.

Diana Morkosian – Father

Senza dubbio la mostra che mi ha spezzata dentro, un’esperienza che resta dentro e di cui si fa fatica a smettere di parlare.

Diana Markosian esplora la relazione con suo padre, da cui è stata separata in modo inspiegato e inspiegabile per quindici anni.

Attraverso fotografie e archivi, Markosian racconta il suo viaggio emotivo per riconciliarsi con un estraneo familiare, riflettendo sul vuoto della loro estraneità.

Il set è la spoglia casa del padre in Armenia, quello che emerge è il desiderio di connessione, culminando in una domanda toccante del padre: perché ci hai messo così tanto?

Camminando per Arles quest’anno sento un filo rosso che lega le mostre più potenti: il corpo come archivio della ferita, come luogo di resistenza, come linguaggio che rifiuta la semplificazione.

Molte artiste lavorano sul trauma — personale, collettivo, storico — senza estetizzarlo, ma rendendolo materia viva.

C’è anche l’ombra della tecnologia: l’uso dell’intelligenza artificiale in alcune installazioni suscita domande. L’AI può davvero raccontare la memoria?

Può curare?

O rischia di cancellare il corpo, il dolore, il gesto umano?

Il festival non dà risposte, ma apre spazi per pensarci insieme.

Le immagini viste ad Arles 2025 non sono solo fotografie.

Sono ferite, sogni, urla, carezze.

Raccontano di corpi che somigliano ai nostri: troppo grandi o troppo piccoli, feriti, queer, neri, fluidi, marginali, in lotta.

Raccontano di paure che conosciamo: non essere credute, non essere desiderate, non essere libere.

Ma anche di poteri che ci portiamo dentro: la rabbia, l’immaginazione, l’amore.

Per noi lettricə di Frisson, Arles è un promemoria visivo: non siamo sole, e i nostri sguardi contano.

Guardare è un atto di presenza.

E la fotografia, ancora oggi, può essere una forma di resistenza radicale.